von Dr. Christoph Kivelitz, Kunsthistoriker –

Die Magie des verbotenen Ortes

Anatomie und Pathologie sind Orte, die in besonderer Weise mit dem Mysterium behaftet sind. War der Blick in das Innere des menschlichen Körpers bis in die Renaissance im christlichen Kulturkreis mit Risiken behaftet, so werden der Körper des Toten und der Tod in der Gegenwart weitestgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Die Vergänglichkeit des Körpers steht dem durch Werbung, Ökonomie und Medien verkündeten Jugend- und Lebenswahn entgegen.

Der Tod ist mit dem Ungewissen und nicht rationalisierbaren Ängsten behaftet, ganz im Gegensatz zur Renaissance, in der Maler und Künstler – sicherlich auch durch Neugier bewegt – sich dem ausdrücklichen Verbot der Kirche widersetzten. Nachts schlichen sie sich auf den Richtplatz, um die Leichen der Gehenkten zu sezieren und so ihre Kenntnisse über die Anatomie des menschlichen Körpers zu vertiefen. Zunächst skandalumwittert, fanden Sektionen schließlich ihren Platz im akademischen Raum. Im „Anatomischen Theater“ wurde die Sektion vorzugsweise zum Tode Verurteilter zum gesellschaftlichen Ereignis.

Als Ausdruck dieser Wertschätzung entwickelte sich das Anatomiegemälde in der holländischen Malerei zum eigenständigen künstlerischen Genre. Bekanntestes Beispiel hierfür ist sicherlich die „Anatomie des Dr. Tulpius“ (1632) von Rembrandt. Das Bestreben, den menschlichen Körper wissenschaftlich zu vermessen und zu rationalisieren, gipfelte schließlich in der Philosophie des „L’Homme machine“ (1747) des Julien de la Mettrie.

Heute ist die Anatomie vollständig in den akademischen oder kriminalistischen Bereich verbannt und durch Hygiene- und Verhaltensvorschriften streng reglementiert. Ethische Bedenken gegenüber diesem Eingriff in die Integrität des Subjekts werden kaum noch öffentlich diskutiert; die Notwendigkeit von Anatomie und Pathologie wird nicht in Frage gestellt. Der Blick der Öffentlichkeit in das anatomische Geschehen bedarf gleichwohl immer einer Rechtfertigung, wie ja die kontroverse Diskussion um die Plastinate von Hagens und dessen Wanderausstellung „Körperwelten“ gezeigt haben. Der wissenschaftliche oder aufklärerische Wert der öffentlichen Zurschaustellung sezierter und präparierter Leichen wurde hier in Frage gestellt, um den Initiator dieser Massenveranstaltung kommerzieller Interessen, das Publikum hingegen des kaum verhohlenen Voyeurismus zu verdächtigen. Krimiserien wie CSI, der „Tatort“ aus Münster oder Horrorfilme wie „Anatomie“ dringen in den verbotenen Ort vor, um die dem Taburaum innewohnende Magie zu beschwören und hierüber dem Rationalisierungsanspruch von Wissenschaft und Kriminalistik entgegenzuwirken.

Blicke in öfffentliche und nicht-öffentliche Räume

Andreas Ren setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit mit Räumen auseinander, die durch öffentliche Funktionen bestimmt sind. Im fotografischen Zyklus „reibungslos“ zeigt er etwa architektonische Situationen – die Rolltreppen einer U-Bahn-Station, einen Waschsalon, ein hochweiß glänzendes Parkhaus -, die kaum im Hinblick auf Aufenthaltsqualitäten gestaltet sind, vielmehr „reibungslos“ als Durchgangs- oder Warteräume zu funktionieren haben. Ohne jede Spuren von Abnutzung, Dreck oder Vandalismus, menschenleer, ohne Hinweise auf den konkreten Ort oder die Zeit der Aufnahmen verharren sie in einem Zustand des Nirgendwo und Überall gleichermaßen.

Die aseptisch reinen Bilder gefrieren zu Ikonen der modernen Kommunikationsgesellschaft, die sich ja gerade durch den Mangel an Austausch, durch nicht stattfindende Kommunikation zwischen den Subjekten auszeichnet. Andererseits transformiert der Zweckraum sich zu einem Ort des Innehaltens, der Ruhe und der Meditation, vielleicht gar der Läuterung. Der mental durchlebte Aufstieg über die U-Bahn-Rolltreppe, das Ritual des Wäschewaschens gerät, auf einer symbolischen Ebene der Betrachtung, zum Sinnbild der Einkehr und des Wandels.

Die Anatomie der Ruhr-Universität Bochum, in der die Aufnahmen zum Zyklus „Anatomie. Transformationen eines Subjekts“ entstanden sind, können hingegen kaum als „öffentliche Räume“ wahrgenommen werden. Dem öffentlichen Zugang verwehrt, war es gerade für den Fotografen nur mit sehr viel bürokratischem Aufwand und Überzeugungskraft möglich, an diesem „verbotenen Ort“ überhaupt arbeiten zu dürfen, hierüber die fast schon sakrale Abgeschlossenheit des Raumes ins Bild zu setzen und, zumindest für einen Augenblick, auch zu durchbrechen. Die eigentlichen Akteure dieses Sektors wissenschaftlicher Exklusivität – Professoren, Ärzte und Studenten – bleiben dabei unsichtbar.

Die ewige Wiederkehr des Subjekts

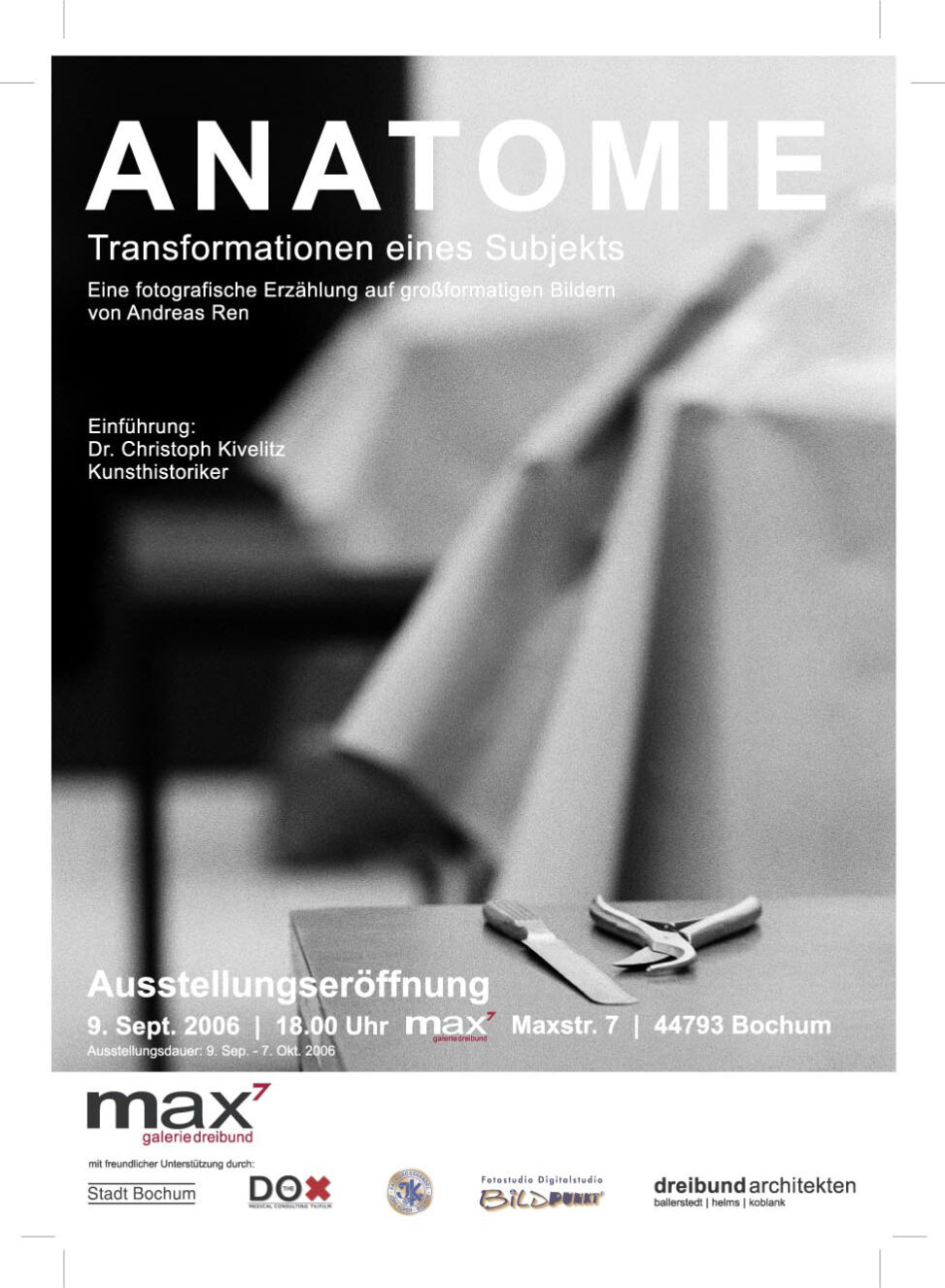

Andreas Ren nähert sich dem Ort in einer akribischen Spurensuche an. Jeweils in nüchternen s/w-Aufnahmen charakterisiert er den weiß gekachelten industriell anmutenden Raum. Er fokussiert den Schlüssel, der uns die Abgeschlossenheit dieses Ortes vor Augen führt. Er zeigt die Dinge, die auf das Geschehen in diesen Räumen schließen lassen: aufgehängte Kittel, eine Pumpe zum Absaugen von Blut, Wannen, Schneide- und Sägegeräte. Dann sehen wir aber auch Tafeln mit unverständlichen Fachtermini, aufgereihte Skelette, die uns den Kontext des medizinischen Studiums vergegenwärtigen.

Große metallische, schrein- oder sargartige Behältnisse, mit Rohren an ein Kühlsystem angeschlossen, stellen den eigentlichen Sinn dieses Ortes dar: das Aufbewahren von Leichnamen in einem Stadium zwischen Tod und Beerdigung, die Verzögerung des Verwesungsprozesses zu Zwecken der wissenschaftlichen Betrachtung, das Konservieren des Körpers, um über dessen Studium möglicherweise das eigene Leben zu verlängern. Im Verlauf des fotografischen Zyklus öffnen sich diese metallischen Schreine, die darin aufgebahrten Körper werden sichtbar, zunächst in verschwommener Distanz, dann klarer konturiert, wie ruhend aufgebahrt, friedlich, in ihrer Feingliedrigkeit und in den feinen Nuancen von Licht und Schatten der kühl reflektierenden Umgebung kontrastierend gegenüber gestellt.

Der Betrachter fühlt sich in eine fast kontemplative Distanz versetzt. Teilansichten des Körpers, der Füße, des Kopfes bewahren die Integrität des Subjekts, in dessen Geschichte wir uns achtungsvoll einzufühlen versuchen. Ein in das Ohr gehefteter Zettel, eine einfache Nummer bewirkt dann einen folgenschweren Wechsel der Perspektive: Das Individuum transformiert sich zum anonymen Objekt, das hier eingelagert wurde und bearbeitet wird. Der kahl rasierte Schädel, aufgesägt, bloßgelegte Muskulatur, ein durch eine Halterung hochgehaltener, gehäuteter Arm reduzieren den Leichnam zum Gegenstand, der uns nicht über seine Vergangenheit als Mensch, vielmehr über unsere materielle und substantielle Beschaffenheit als Leib Aufschluss gibt.

Doch selbst der sezierte Körper führt uns auf das Mysterium zurück. Es verblasst der Ekel gegenüber dem aufgerissenen und bloß gelegten Innenbild des Körpers, denn gerade hierdurch offenbart sich uns die komplexe Struktur der Sehnen und Muskeln, die Anmut einer zerbrechlichen, behutsam gestützten Hand. Das nüchterne Interieur, die an die Tafeln geschriebenen Begriffe und die Gerätschaften, die uns Schmerz assoziieren lassen, und die hier aufgehobenen Leichname verharren in einem Widerstreit, der sich im Verlauf des Zyklus kaum aufheben lässt. Das im anatomischen Studium zum Objekt transformierte Subjekt stellt in einem Zirkelschluss den Objektivierungsanspruch der Wissenschaft in Frage und wirft uns auf die Einzigartigkeit und Unbegreifbarkeit des Individuums zurück.

Der Körper wandelt sich zum memento mori unserer eigenen Sterblichkeit, das jedoch im Angesicht der sterblichen Überreste gerade auch die Unfassbarkeit und Nicht-Rationalisierbarkeit alles Lebendigen zur Anschauung bringt. Der scheinbar dokumentarisch nüchterne Blick des Fotografen auf ein zerknäultes Abdecktuch, dann auf das bereits fast vollständig zerlegte Antlitz eines Verstorbenen scheint schließlich sogar eine christliche Ikonographie zu berühren. Die abschließenden Bilder des Zyklus, der imaginäre Gang auf den Friedhof stellt die Würde des Leichnams wieder her und führt diesen zurück in den ewigen Zyklus von Werden und Vergehen alles Natürlichen.